※当ページにはプロモーションが含まれています

- ツーバイフォー工法が普及しにくい理由を理解できる

- ツーバイフォー工法の主な欠点やデメリットを知ることができる

- ツーバイフォー住宅の寿命と長持ちさせるための対策を学べる

- 防音性能や結露のリスクについて把握できる

- デザインの自由度やリフォームのしやすさを比較できる

- 2×4工法と在来工法の違いを理解し、自分に合った選択ができる

- 一括無料見積もりの重要性と賢い家づくりの進め方を知ることができる

ツーバイフォーはやめたほうがいい?その理由を徹底解説

- ツーバイフォーが普及しない理由とは?意外なデメリット

- ツーバイフォー工法の欠点とは?耐震性や通気性を解説

- 住宅の寿命は短い?長持ちさせる方法

- 腐るって本当?メンテナンスの重要性

- ツーバイフォー工法は結露しやすい?湿気対策のポイント

ツーバイフォーが普及しない理由とは?意外なデメリット

ツーバイフォー工法は、日本でも広く知られている建築工法の一つですが、在来工法と比較すると普及率はそれほど高くありません。

その理由の一つとして、設計の自由度が低いことが挙げられます。

ツーバイフォー工法は、壁で建物を支える「面構造」が特徴のため、間取りの変更が難しく、大きな開口部を設けることも制限されることが多いです。

そのため、将来的にリフォームを検討している人にとっては不向きな構造といえます。

また、湿気や結露が発生しやすい点もデメリットです。

ツーバイフォーは壁の内部に断熱材が詰め込まれているため、気密性が高くなります。

一方で、湿気がこもりやすく、適切な換気がされていないと壁内部で結露が発生し、カビや木材の腐食につながるリスクがあります。

特に、日本のような高温多湿の気候では、この問題が深刻になることがあります。

さらに、工事費用が比較的高くなることも普及しにくい理由の一つです。

ツーバイフォー工法は工場でのプレカット作業が必要になるため、材料費や人件費が割高になりがちです。

また、施工できる職人の数が在来工法と比べて少ないため、施工単価が上がるケースもあります。

以上のような理由から、ツーバイフォー工法はメリットがある一方で、日本では広く普及しにくい側面もあるのです。

ツーバイフォー工法の欠点とは?耐震性や通気性を解説

ツーバイフォー工法にはさまざまなメリットがある一方で、欠点も存在します。

特に、耐震性や通気性の問題について理解しておくことが重要です。

まず、ツーバイフォー工法は「耐震性が高い」と言われることが多いですが、これは耐震等級の基準によるものです。

確かに、面で建物を支える構造のため、地震の揺れに強いという利点があります。

しかし、一度大きな地震を受けると構造部分の補修が難しくなるという問題点があります。

ツーバイフォーは、壁の内部に構造材が組み込まれているため、破損が起きた場合に部分的な修理が難しく、壁全体の交換が必要になることもあります。

また、通気性の低さも欠点の一つです。

ツーバイフォー工法は気密性が高いため、住宅の断熱性能は向上しますが、その反面、適切な換気が行われないと結露が発生しやすくなります。

壁の内部で結露が続くと、木材が腐ったりカビが発生したりするリスクが高まります。

これにより、住宅の寿命を短くしてしまう可能性もあります。

さらに、施工に関しても制約があります。

ツーバイフォー工法は設計の自由度が低く、間取りの変更や増築がしにくいという特徴があります。

そのため、将来的にリフォームを考えている人には不向きな工法といえるでしょう。

このように、ツーバイフォー工法には耐震性や断熱性のメリットがあるものの、長期的に考えたときにメンテナンスのしやすさやリフォームの自由度といった点でデメリットも存在します。

建築を検討する際は、これらの欠点についてもしっかりと理解しておくことが大切です。

注文住宅 1500万 間取りで家を建てたい方必見。限られた予算で理想の住まいを実現するための間取りの工夫やコスト削減のコツを解説。注文住宅 1500万 間取りの実例やハウスメーカーの特徴も紹介。

ハウスメーカーとの商談を進める中で、見積もりを依頼したものの最終的に契約に至らないケースは珍しくありません。 しかし、相手の営業担当者に対してどのように断りの連絡をすればよいのか、悩まれる方も多いのではないでしょうか。特 …

住宅の寿命は短い?長持ちさせる方法

住宅の寿命は、建築工法や材料、メンテナンスの有無によって大きく変わります。

一般的に、日本の木造住宅の寿命は30年から60年ほどと言われていますが、これは適切なメンテナンスを行わない場合の数値です。

実際には、定期的な点検や補修を行うことで、木造住宅でも100年以上住み続けることが可能です。

住宅の寿命を延ばすために重要なのが、適切なメンテナンスです。

特に、屋根や外壁は常に風雨や紫外線にさらされるため、劣化しやすい部分です。

これらの部分の塗装や防水処理を定期的に行うことで、雨漏りや内部の腐食を防ぐことができます。

また、湿気対策も住宅の寿命を左右する重要な要素です。

日本の気候は湿度が高いため、室内の湿気管理を怠るとカビや木材の腐朽が進んでしまいます。

適切な換気設備を設置することはもちろん、床下の通気性を確保することも重要です。

防湿シートの設置や、換気口を適切に配置することで、湿気のこもりを防ぐことができます。

さらに、シロアリ対策も長寿命化のポイントです。

木造住宅においてシロアリ被害は深刻な問題となります。

防蟻処理を行ったり、定期的な点検を実施することで、被害を未然に防ぐことができます。

このように、住宅の寿命は「建てた後の管理」によって大きく変わります。

しっかりとしたメンテナンスを行い、適切な対策を講じることで、長く快適に住み続けることが可能になります。

腐るって本当?メンテナンスの重要性

ツーバイフォー工法の住宅に対して、「木材が腐りやすいのではないか?」という疑問を持つ人が少なくありません。

確かに木材は湿気を吸収すると腐朽しやすい性質がありますが、適切な施工とメンテナンスを行えば、このリスクは大幅に低減できます。

ツーバイフォー工法は高い気密性と断熱性が特徴の工法です。

その一方で、気密性が高いため、適切な換気が行われていないと湿気がこもりやすく、結露が発生しやすいというデメリットもあります。

この結露が長期間続くと、木材が水分を吸収し、結果的に腐敗が進んでしまう可能性があります。

また、基礎部分の湿気対策も欠かせません。

床下の換気が不十分だと、湿気がこもりやすくなり、カビや木材の劣化を引き起こします。

そのため、通気性の高い基礎設計を採用したり、防湿シートを敷くなどの対策が重要です。

さらに、屋根や外壁の防水処理を怠らないことも大切です。

雨水が建物内部に侵入すると、木材が湿気を含み、腐朽が進む原因になります。

定期的に防水塗装を行ったり、ひび割れの補修を適宜行うことで、水の侵入を防ぐことができます。

結論として、ツーバイフォー住宅が「すぐに腐る」ということはありません。

しかし、適切な換気や防水処理、点検を行わないと、湿気の影響を受けやすくなるため、定期的なメンテナンスが不可欠です。

ツーバイフォー工法は結露しやすい?湿気対策のポイント

ツーバイフォー工法の住宅は「結露しやすい」と言われることがあります。

これは、ツーバイフォー住宅の気密性と断熱性が高い構造に起因するものです。

ツーバイフォー住宅は、壁の内部に断熱材を充填し、隙間を最小限に抑えることで外気の影響を受けにくくしています。

しかし、気密性が高いために適切な換気が行われないと湿気がこもりやすくなるのです。

その結果、壁内部や窓周りに結露が発生し、木材の腐食やカビの発生につながることがあります。

結露を防ぐためには、換気設備を適切に整えることが不可欠です。

近年の住宅では24時間換気システムが導入されていることが多いですが、換気口の清掃やフィルターの交換を怠ると、十分な換気が行われなくなります。

そのため、定期的に換気設備の点検を行うことが重要です。

また、壁内部の通気層を確保することも効果的な対策です。

適切な施工によって通気層を設けることで、湿気が滞留するのを防ぎ、結露のリスクを軽減できます。

さらに、防湿シートを適切に設置することで、外部からの水分が建物内部に侵入するのを防ぐことも可能です。

室内の湿度管理も重要なポイントです。

特に冬場は、暖房の使用によって室内と屋外の温度差が生じやすくなり、結露が発生しやすくなります。

加湿器を使う場合は、適切な湿度(40~60%)を維持し、除湿機や換気扇を活用することで、結露の発生を防ぐことができます。

このように、ツーバイフォー住宅は結露が発生しやすいと言われますが、適切な換気や湿度管理を行うことで、結露によるトラブルを防ぐことが可能です。

長期的に快適な住環境を維持するためには、こまめな対策とメンテナンスが不可欠となります。

家事がしやすい家、安心して子育てのしやすい間取り、理想プランを無料一括見積もり

- 簡単オンライン依頼: 簡単な入力だけで複数のハウスメーカーから間取りプランを提案してもらえる!

- 主婦目線の要望に対応: 家事動線や広いリビングなど、具体的な希望を反映したプランが届く!

- 無料で総合サポート: 間取りプラン、資金計画、土地情報がすべて無料で提供される!

- 時間と手間を節約: 打ち合わせや展示場への訪問不要。自宅でゆっくりプランを比較できる!

- 全国1,000社以上と提携: 信頼できる住宅メーカーや工務店が幅広く対応!

- 忙しい主婦でも利用しやすい: 家事や育児の合間に家づくりを進められる!

- 後悔のない選択が可能: 複数の提案を比較して、理想の家づくりを納得のいく形で進められる!

- 安心の無料サービス: すべてのプロセスが無料で、気軽に利用可能!

ツーバイフォーはやめたほうがいい?後悔しない家づくりの選択肢

- 2×4と在来工法、どっちがいいの?比較ポイントを解説

- 防音性能は実際どうなのか?

- ツーバイフォー住宅はダサい?デザインの自由度を検証

- 失敗した人の共通点とは?後悔しないためのポイント

- ツーバイフォー住宅は何年住める?実際の耐用年数と劣化リスク

- ツーバイフォーはやめたほうがいい?一括無料見積もりで賢く選ぼう

失敗した人の共通点とは?後悔しないためのポイント

家を建てる際、多くの人が何かしらの後悔を抱えるものです。

特にツーバイフォー住宅を選んだものの、想像と違ったと感じるケースは少なくありません。

失敗する人にはいくつかの共通点があり、それらを知っておくことで後悔を未然に防ぐことができます。

まず、多くの失敗者に共通するのが「十分な情報収集をしないまま契約してしまう」ことです。

ハウスメーカーや工務店の営業担当者の説明だけを鵜呑みにし、他の工法との違いやコスト面を十分に比較しないまま決めてしまう人が多くいます。

特に、ツーバイフォーは工期が短く、コストが抑えられる点がメリットとされていますが、設計の自由度が低いというデメリットもあります。

そのため、「住んでみたら間取りが変更できずに不便だった」と後悔することも少なくありません。

次に、「実際の住み心地を確認せずに契約してしまう」ことも失敗の原因になります。

ツーバイフォー住宅は気密性・断熱性が高い反面、湿気がこもりやすいという特徴があります。

特に高温多湿な地域では、適切な換気システムがないとカビが発生しやすくなることがあります。

モデルハウスを見学するだけでなく、実際にツーバイフォー住宅に住んでいる人の意見を聞くことが重要です。

また、「価格の安さだけで決めてしまう」のもよくある失敗です。

ツーバイフォー住宅は材料の規格化により、コストを抑えやすい工法ですが、ハウスメーカーによって品質の差があります。

安価なプランを選んだ結果、断熱材のグレードが低かったり、施工精度が低かったりすることがあります。

初期費用だけでなく、将来的なメンテナンス費用も考慮することが大切です。

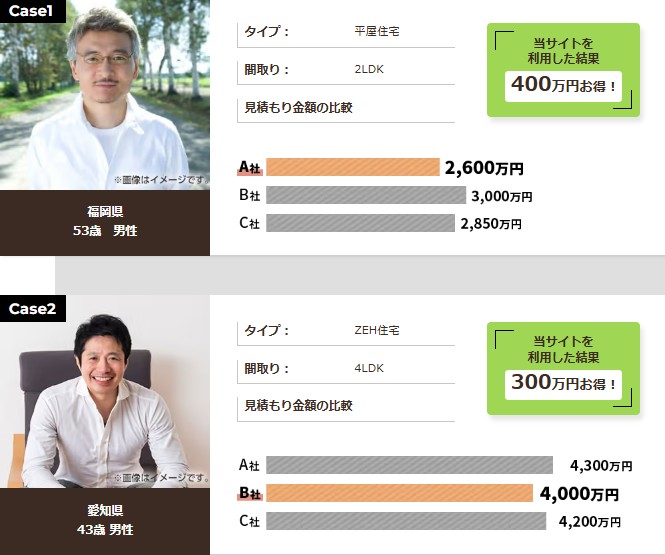

最後に、「見積もりを1社だけで取ってしまう」ことも大きな失敗の要因となります。

ツーバイフォー住宅を建てる場合でも、メーカーごとに価格や仕様が大きく異なります。

複数の会社から一括で見積もりを取ることで、適正価格を把握し、よりコストパフォーマンスの良い選択が可能になります。

後悔しないためには、事前にしっかりと情報収集を行い、実際に住んでいる人の声を聞き、複数のメーカーを比較することが大切です。

ツーバイフォー住宅は何年住める?実際の耐用年数と劣化リスク

ツーバイフォー住宅の耐用年数について、多くの人が疑問を持っています。

「何年くらい住めるのか?」、「メンテナンスはどれくらい必要なのか?」といった点を理解することで、安心して家づくりを進めることができます。

一般的に、ツーバイフォー住宅の法定耐用年数は木造住宅と同じく22年とされています。

しかし、実際には30年以上住んでいる人も多く、適切なメンテナンスを行えば50年以上の耐久性を持たせることも可能です。

ツーバイフォー住宅の耐久性を左右する最大のポイントは「湿気と結露」です。

ツーバイフォーは気密性が高いため、換気が不十分だと内部に湿気がこもり、構造材が腐食するリスクがあります。

特に、床下や壁の中に湿気が溜まると、カビやシロアリの被害が発生しやすくなります。

このため、適切な換気計画を立て、定期的に床下や壁の状態を確認することが重要です。

また、外壁や屋根のメンテナンスも耐用年数に大きく関わります。

ツーバイフォー住宅はモノコック構造のため、外壁にひび割れが生じると内部に水が入り込みやすくなります。

10~15年ごとに外壁塗装を行い、屋根の防水加工をチェックすることで、建物の寿命を延ばすことができます。

さらに、住み続ける中で間取りの変更を希望することもあるでしょう。

しかし、ツーバイフォー住宅は壁で建物を支える構造のため、大幅なリフォームが難しいケースが多いです。

そのため、長く住むことを前提に、初めの設計段階で将来のライフスタイルの変化を考慮したプランを立てることが重要です。

結果として、ツーバイフォー住宅の耐用年数はメンテナンス次第で大きく変わるということが分かります。

適切な管理を行えば50年以上快適に住み続けることも可能ですが、手入れを怠ると劣化が早まるため注意が必要です。

ツーバイフォーはやめたほうがいい?一括無料見積もりで賢く選ぼう

ツーバイフォー住宅の購入を検討している人の中には、「ツーバイフォーはやめたほうがいいのでは?」と悩む方もいるかもしれません。

結論として、ツーバイフォー工法にはメリットとデメリットがあるため、すべての人に最適なわけではありません。

ツーバイフォー工法のメリットとしては、耐震性・断熱性・気密性の高さが挙げられます。

壁全体で荷重を支えるモノコック構造のため、地震の揺れに強く、寒冷地などでも室内の温度を快適に保ちやすいです。

また、施工が効率化されているため、工期が短く、比較的安価に家を建てることができます。

しかし、デメリットもあります。

設計の自由度が低いため、間取り変更が難しく、大きなリフォームをする場合には制約が多いです。

また、通気性が低いため、湿気がこもりやすく、適切な換気対策を行わないとカビや結露の原因となることがあります。

こうしたメリット・デメリットを踏まえたうえで、「本当にツーバイフォー住宅が自分に合っているのか?」を判断することが大切です。

そして、最も重要なのが「一括無料見積もり」を活用することです。

一社や二社だけの見積もりでは、適正な価格や仕様を把握するのが難しく、後になって「他のメーカーならもっと安かったかもしれない」と後悔することがあります。

一括無料見積もりを活用すれば、複数のハウスメーカーや工務店のプランを比較できるため、コスト面でも性能面でも最適な選択をすることが可能です。

特に「タウンライフ家づくり」などの無料見積もりサービスを利用すると、手間をかけずに複数の業者のプランを一括で確認できます。

最初にしっかりと比較検討を行うことで、後悔しない家づくりが実現できます。

- ツーバイフォーは設計の自由度が低く、間取りの変更が難しい

- 気密性が高いため、結露や湿気がこもりやすい

- 耐震性は高いが、大きな地震後の補修が困難

- 工事費用が高く、施工できる職人が少ない

- 壁で支える構造のため、大きな開口部を設けにくい

- 長期間住むには適切な換気と湿気対策が必須

- 在来工法よりも増改築の自由度が低い

- 防音性は高いが、床や窓の対策も必要

- デザインの選択肢が限られ、外観が単調になりがち

- 適切なメンテナンスを怠ると木材が腐りやすい

- リフォームがしにくく、将来的な変更が難しい

- 耐用年数は30~50年だが、手入れ次第で大きく変わる

- 施工の品質は業者によってばらつきがある

- 一括無料見積もりを活用すれば最適な選択ができる