※当ページにはプロモーションが含まれています

注文住宅を建てる際、多くの人が気になるのが最終的な金額がいつ確定するのかという点です。

新築の見積もりと実際の支払い額に差が出ることは珍しくなく、契約時の見積もりよりも金額がどんどん高くなるケースがよくあります。

特に、地盤改良や仕様変更、オプション追加などが発生すると、最終金額が大幅に上がることがあります。

そのため、注文住宅の金額がどのタイミングで確定するのか、どのような要因で変動するのかを理解しておくことが重要です。

また、新築の精算や返金の仕組みを把握し、予算オーバーを防ぐための対策を講じることで、安心して家づくりを進めることができます。

この記事では、新築の最終金額が確定するタイミングや、見積もりと実際の支払い額の違い、追加費用が発生する理由などについて詳しく解説します。

さらに、最終金額を適正に把握する方法や、予算を守るためのポイントについても紹介します。

注文住宅の最終金額を知りたい方や、予算内で理想の住まいを建てるためのコツを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

- 注文住宅の最終金額が確定するタイミングがわかる

- 最初の見積もりと最終金額が異なる理由を理解できる

- 注文住宅の金額がどんどん高くなる要因を知ることができる

- 見積もりより高くならないための対策を学べる

- 契約後に発生する追加費用の種類を把握できる

- 新築の精算や返金の仕組みを理解できる

- 予算オーバーを防ぐための計画の立て方を知ることができる

- 簡単オンライン依頼: 簡単な入力だけで複数のハウスメーカーから間取りプランを提案してもらえる!

- 主婦目線の要望に対応: 家事動線や広いリビングなど、具体的な希望を反映したプランが届く!

- 無料で総合サポート: 間取りプラン、資金計画、土地情報がすべて無料で提供される!

- 時間と手間を節約: 打ち合わせや展示場への訪問不要。自宅でゆっくりプランを比較できる!

- 全国1,000社以上と提携: 信頼できる住宅メーカーや工務店が幅広く対応!

- 忙しい主婦でも利用しやすい: 家事や育児の合間に家づくりを進められる!

- 後悔のない選択が可能: 複数の提案を比較して、理想の家づくりを納得のいく形で進められる!

- 安心の無料サービス: すべてのプロセスが無料で、気軽に利用可能!

注文住宅の最終金額はいつわかる?後悔しないための基礎知識

- 最初の見積もりと最終金額はなぜ違うのか

- 注文住宅の金額がどんどん高くなる理由

- 新築の見積もりと実際の支払い額の違い

- 見積もりより高くなることを防ぐ方法

注文住宅の金額はどうやって決まる?

注文住宅の金額は、さまざまな要素によって決まります。

まず、建物の大きさや仕様が最も大きな影響を与えます。

住宅の延べ床面積が広くなれば、その分必要な材料の量が増え、工事費用も高くなります。

また、建築に使用する材料の種類やグレードによっても価格は大きく変動します。

例えば、標準的な建材を使用するのか、高級な無垢材やタイルを採用するのかで、全体のコストが大きく異なります。

次に、間取りや設計の複雑さも重要な要素です。

シンプルな四角い住宅は比較的コストが抑えられますが、デザイン性の高い複雑な形状や吹き抜け、大開口の窓などを取り入れると、その分工事費が増加します。

設計の自由度が高い注文住宅では、こだわりを詰め込むほど金額が上がる傾向があります。

また、住宅の性能や設備も金額を左右します。

断熱性や耐震性を向上させるために高性能な建材を採用すると、コストが上がります。

最新の省エネ設備や太陽光発電システムを導入する場合も、初期費用は高くなりますが、長期的なランニングコストの削減につながることもあります。

さらに、立地条件も大きく影響します。

建築予定地の地盤が弱い場合、地盤改良工事が必要になるため、追加費用がかかることがあります。

また、都市部では土地の価格が高いため、建築費だけでなく、トータルの予算として大きな金額が必要になります。

このように、注文住宅の金額は、建物の大きさ、仕様、間取り、性能、立地など、さまざまな要素が組み合わさることで決定されます。

そのため、家づくりの計画を立てる際には、あらかじめ自分たちの予算を明確にし、必要な要素と不要な要素をしっかりと整理することが重要です。

最初の見積もりと最終金額はなぜ違うのか

注文住宅を建てる際、多くの人が「最初の見積もりより最終的な金額が高くなってしまった」という経験をします。

では、なぜこのようなことが起こるのでしょうか。

まず、大きな要因のひとつとして「仕様変更」があります。

最初の見積もりは、一般的な仕様や標準的な設備で算出されることが多いです。

しかし、実際に打ち合わせを進める中で「キッチンはもう少し広くしたい」「床材は無垢材にしたい」などの要望が増えると、それに応じて追加費用が発生します。

特に、設備のグレードアップやデザインの変更は、見積もりに大きな影響を与える要素です。

また、「追加工事」も見積もりの変動要因の一つです。

例えば、地盤調査の結果、地盤改良が必要と判断されると、その費用が追加されます。

また、外構工事や照明、カーテンなどが最初の見積もりに含まれていない場合、これらを追加することで金額が上がります。

こうした付帯工事は意外と見落とされがちですが、最終的な総額に大きく影響します。

さらに、「諸費用の計算ミス」も要因の一つです。

住宅ローンの手数料や登記費用、火災保険料などの諸費用が、初期見積もりに含まれていないことがあります。

そのため、契約後に「こんな費用がかかるとは思わなかった」と驚くケースが少なくありません。

このように、注文住宅では見積もりの段階と最終的な金額に差が出ることがよくあります。

そのため、最初の見積もりを過信せず、追加費用が発生する可能性を考慮しながら計画を進めることが大切です。

また、契約前に「見積もりに含まれていない費用は何か」をしっかり確認し、できるだけ詳細な見積もりを作成してもらうことが重要です。

そうすることで、予算オーバーを防ぎ、納得のいく家づくりを進めることができます。

ハウスメーカーとの商談を進める中で、見積もりを依頼したものの最終的に契約に至らないケースは珍しくありません。 しかし、相手の営業担当者に対してどのように断りの連絡をすればよいのか、悩まれる方も多いのではないでしょうか。特 …

住宅ローン15万はきついと感じている方へ。無理なく支払うための家計管理や共働きのメリット、ローン選びのポイントを解説。住宅ローン15万はきつい場合の対策や一括無料見積もりの活用法も紹介します。

ハウスメーカーに土地探しを依頼するなら、複数社で比較するのが重要です。ハウスメーカーの土地探しを複数社に頼むメリットやデメリット、注意点を詳しく解説。ハウスメーカーの土地探しを複数社に依頼することで最適な選択をする方法を紹介します。

注文住宅の金額がどんどん高くなる理由

注文住宅を建てる際、多くの人が「最初に考えていた予算よりも高くなってしまった」と感じることがよくあります。

これは、さまざまな要因が関係しており、事前にしっかりと理解しておくことで予算オーバーを防ぐことができます。

まず、大きな要因のひとつとして「仕様のアップグレード」が挙げられます。

注文住宅は自由度が高く、自分たちの理想を反映しやすいですが、その分、こだわるポイントが増えると予算がどんどん膨らみます。

例えば、キッチンやバスルームの設備をより高級なものに変更したり、床材を無垢材にするなど、最初に想定していたよりもコストが上がることがあります。

特に、住宅設備や内装の選択肢は豊富で、打ち合わせを重ねるごとに「せっかくだから良いものを」と考えてしまうことが多く、その結果、当初の予算よりも大幅に高くなるケースがよくあります。

次に、「設計の複雑さ」が金額を押し上げる要因となります。

シンプルなデザインの家は施工が比較的容易ですが、デザイン性の高い外観や複雑な間取り、大きな吹き抜けなどを取り入れると、施工に手間がかかり、工事費が増加します。

また、間取りの変更によって壁の量が増えたり、窓を大きくしたりすると、使用する建材の量や構造の補強が必要となり、予算が上がることがあります。

さらに、「地盤改良工事」が発生する場合も、予算が大きく変動するポイントです。

建築予定地の地盤が弱い場合、そのままでは安全な住宅を建てることができません。

そのため、地盤調査を行った結果、追加の地盤改良工事が必要になると、その分の費用が発生します。

このような工事は、事前に見積もりに含まれていないことが多いため、思わぬ出費となることがあります。

また、「付帯工事や諸費用」も見逃せないポイントです。

建物の本体価格だけを考えていると、外構工事や照明、エアコン、カーテンなどの費用を忘れてしまいがちです。

また、住宅ローンの手数料や登記費用、火災保険料などの諸費用も最初の予算に含めておかないと、思わぬ出費に驚くことになります。

このように、注文住宅の金額がどんどん高くなるのにはさまざまな理由があります。

そのため、最初の見積もりを過信せず、追加費用が発生する可能性を考慮しながら、慎重に予算を管理することが重要です。

新築の見積もりと実際の支払い額の違い

注文住宅を建てる際、多くの人が最初の見積もりと実際の支払い額の間に大きな差があることに驚きます。

これは、さまざまな理由によって生じるものであり、事前に理解しておくことで予算オーバーを防ぐことができます。

まず、「見積もりの前提条件が異なる」ことが挙げられます。

初期の見積もりは、多くの場合、標準仕様や最低限の設備を前提として作成されます。

しかし、実際に打ち合わせを進めていくうちに、「もう少し広いキッチンにしたい」「床材を高級なものにしたい」といった要望が増え、金額が上がることが多いです。

特に、注文住宅では細かな部分まで自由に決められるため、仕様を変更するたびに追加費用が発生する可能性があります。

次に、「地盤改良や追加工事の発生」も要因のひとつです。

見積もりの段階では、まだ詳細な地盤調査が行われていないことが多く、建築予定地の地盤が弱い場合、後から地盤改良工事が必要になることがあります。

また、工事が進む中で「やはりこの部分を変更したい」といった要望が生じ、追加工事が発生するケースもあります。

こうした工事は、最初の見積もりには含まれていないことが多いため、最終的な支払い額が大幅に増えることがあります。

さらに、「諸費用の見落とし」も影響を与えます。

住宅ローンの手数料、登記費用、火災保険料、外構工事費用など、建物本体以外にも多くの費用がかかります。

これらの諸費用が見積もりに含まれていない場合、後から支払いが発生し、予算を圧迫することになります。

このように、新築の見積もりと実際の支払い額にはさまざまな違いが生じる可能性があります。

そのため、最初の見積もりを過信せず、追加費用が発生する可能性を考慮して資金計画を立てることが重要です。

見積もりより高くなることを防ぐ方法

注文住宅を建てる際、最初の見積もりよりも最終的な支払い額が高くなることを防ぐためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。

まず、「詳細な見積もりを作成してもらう」ことが大切です。

注文住宅の見積もりは、ハウスメーカーや工務店によって作成方法が異なります。

そのため、「どこまでの費用が含まれているのか」を明確にしてもらうことが重要です。

特に、外構工事やカーテン、照明などの付帯工事が含まれているかを確認し、追加費用が発生しないように事前にしっかりと確認しておきましょう。

次に、「仕様の変更を最小限にする」ことも予算を守るためには重要です。

打ち合わせを進める中で、「せっかくだから」と設備や内装をグレードアップしてしまうことが多いですが、これが予算オーバーの原因になります。

そのため、最初に「どこにこだわるのか」「どこはコストを抑えるのか」を明確に決めておき、計画的に進めることが大切です。

また、「諸費用を事前に計算しておく」ことも重要です。

住宅ローンの手数料や登記費用、火災保険料など、建物本体以外にかかる費用を見落とさないようにしましょう。

これらの費用を事前に把握し、総額としていくら必要なのかをしっかりと計算することで、予算オーバーを防ぐことができます。

このように、見積もりより高くなることを防ぐためには、詳細な見積もりを作成し、仕様の変更を最小限に抑え、諸費用を事前に計算することが大切です。

事前にしっかりと計画を立てることで、理想の家を予算内で実現することができます。

注文住宅の最終金額はいつわかる?確定するタイミングと注意点

- 注文住宅の金額が確定するのはどのタイミングか

- 契約後に追加費用が発生する可能性とは?

- 新築の精算と返金はどうなる?

- 予算オーバーを防ぐためのポイント

- 見積もりを適正に把握するための方法

- 大手ハウスメーカーの見積もり金額を簡単に知る方法

- 注文住宅の最終金額を確実に把握するには?

注文住宅の金額が確定するのはどのタイミングか

注文住宅を建てる際、最も気になるのが「最終的な金額がいつ確定するのか」という点です。

多くの人が、最初の見積もり段階で予算が確定すると思いがちですが、実際にはそうではありません。

注文住宅の金額は、いくつかの段階を経て最終的に決まるため、それぞれのタイミングを理解しておくことが重要です。

まず、最初に提示されるのが「概算見積もり」です。

これは、建築会社やハウスメーカーと打ち合わせを始めた際に提示されるもので、間取りや設備の希望をもとに大まかな金額を算出したものです。

しかし、これはあくまで目安であり、詳細な仕様やオプションが決まっていないため、最終的な金額とは異なります。

そのため、この段階では「予算感」を把握することを目的とし、詳細な費用を確定させるものではないと理解しておく必要があります。

次のステップとして「詳細見積もり」が作成されます。

これは、間取りや設備の仕様がある程度固まった段階で作成されるもので、建築費用の内訳が具体的に記載されるため、より現実的な金額が示されます。

この見積もりを基に、予算と希望のバランスを考えながら最終的な仕様を決めていくことになります。

ただし、この段階でも変更は可能であり、設備のグレードアップや間取りの調整によって金額が変動することがあります。

最終的に金額が確定するのは「建築請負契約を結ぶタイミング」です。

契約を締結する際には、最終的な図面や仕様が決定され、工事にかかる費用が明確になります。

しかし、この時点でも追加費用が発生する可能性があるため注意が必要です。

例えば、地盤調査の結果によっては地盤改良工事が必要になったり、工事中に変更を希望したりすることで費用が増えることがあります。

最終的な支払い金額が確定するのは「工事が完了し、引き渡しを迎えるタイミング」です。

この時点で追加費用があれば、精算が行われ、最終的な支払い額が決定します。

そのため、注文住宅の費用は契約時点で確定するわけではなく、引き渡しのタイミングまで変動する可能性があることを理解しておくことが大切です。

注文住宅を建てる際は、見積もりの段階で予算をしっかりと把握し、契約後の追加費用が発生しないように注意しながら進めることが重要です。

また、建築会社と密にコミュニケーションを取りながら進めることで、想定外の出費を最小限に抑えることができます。

契約後に追加費用が発生する可能性とは?

注文住宅を建てる際、多くの人が契約を結んだ段階で費用が確定すると思いがちですが、実際には契約後にも追加費用が発生することがあります。

そのため、事前にどのようなケースで追加費用が発生するのかを把握し、予算オーバーを防ぐための対策を講じることが重要です。

まず、大きな要因の一つとして「地盤改良費」が挙げられます。

建物を安全に建てるためには、地盤の強度を確認する必要があります。

契約前に簡易的な地盤調査を行うこともありますが、本格的な調査は契約後に実施されることが一般的です。

その結果、地盤が弱いと判断された場合、地盤改良工事が必要になり、その費用が追加される可能性があります。

これは数十万円から場合によっては数百万円規模の追加費用になることもあるため、あらかじめ想定しておくことが重要です。

次に、「仕様変更やオプション追加」も追加費用が発生する要因となります。

契約後に「やはりキッチンのグレードを上げたい」「照明のデザインを変更したい」などの要望が出てくることは少なくありません。

しかし、契約後の変更には追加費用が発生することが多く、工事が進行している場合はさらに高額になることがあります。

そのため、契約前にしっかりと仕様を確定させることが重要です。

また、「工事中の追加工事」も注意が必要です。

例えば、「コンセントの数を増やしたい」「収納スペースを追加したい」といった要望が出ることがあります。

これらの工事は、契約後に依頼すると追加費用がかかることが一般的です。

特に、電気配線や給排水の変更は工事が進んだ後では手間がかかるため、高額な追加費用が発生する可能性があります。

さらに、「外構工事の見落とし」もよくある追加費用の原因です。

住宅の本体工事にばかり目が行きがちですが、駐車場や庭の整備、フェンスの設置などの外構工事は別途費用がかかることが多いです。

契約時に外構工事の見積もりが含まれているかを確認し、必要な費用を事前に把握しておくことが大切です。

最後に、「諸費用の増加」も考慮する必要があります。

住宅ローンの手数料、登記費用、火災保険料など、建物本体とは別に発生する費用があり、これらの金額が想定よりも高くなることがあります。

特に、住宅ローンの条件によっては保証料が大きく変わるため、事前に金融機関とよく相談しておくことが重要です。

このように、注文住宅の契約後にもさまざまな要因で追加費用が発生する可能性があります。

そのため、契約前に見積もりの詳細を確認し、変更が発生しないように計画をしっかりと立てることが大切です。

また、予算にはある程度の余裕を持たせておくことで、追加費用が発生した際にも慌てずに対応できるでしょう。

新築の精算と返金はどうなる?

新築住宅の建築を進める上で、多くの人が気にするのが最終的な「精算」と「返金」の仕組みです。

注文住宅の場合、契約時点で建築費用の大部分が確定しますが、工事の進行状況や追加工事の有無によって、最終的な支払額が変動することがあります。

そのため、契約後の変更による追加費用や、逆に精算によって返金されるケースについて理解しておくことが重要です。

まず、注文住宅の建築費用の支払い方法としては「契約時」「着工時」「上棟時」「引き渡し時」の4回に分けて支払うケースが一般的です。

この時点では概ね契約に基づいた金額が請求されることになりますが、工事が進む中で予期しない追加工事が発生した場合、最終的な金額に調整が入ることがあります。

特に、地盤改良工事や設備の仕様変更、追加工事などがあると、契約時に見積もった金額よりも高くなるケースが多いです。

一方で、精算によって返金されるケースもあります。

例えば、当初見積もっていた工事の一部が不要になった場合や、契約時の想定よりも工事費が安く収まった場合には、その分が差し引かれ、最終的な支払額が減額されることがあります。

また、住宅ローンを組んでいる場合、実際に使用した金額と融資額に差が生じることがあり、その差額が返金されることもあります。

精算のタイミングは、一般的に引き渡し時に行われます。

引き渡し時には、建築会社や工務店と最終的な工事費用を確認し、追加工事の有無や変更点を精査します。

この際、契約時の見積もりと実際の工事内容を比較し、過不足を調整することになります。

もし、追加費用が発生している場合には、最終的な清算金として請求されることがあります。

逆に、不要となった工事費や見積もりよりも安く済んだ部分がある場合は、その分が返金されることもあります。

ただし、返金が発生する場合でも、全額が戻るわけではない点に注意が必要です。

契約時に定められた規約によって、返金の条件が決められていることが多く、契約内容によっては返金が認められない場合もあります。

そのため、事前に契約書をよく確認し、どのような条件で精算や返金が行われるのかを理解しておくことが大切です。

また、最終的な支払いに関してトラブルを防ぐためには、契約時に詳細な見積もりを確認し、追加費用が発生しそうなポイントを事前に把握しておくことが重要です。

加えて、工事の進行状況を定期的にチェックし、途中で仕様変更や追加工事を希望する場合には、その都度費用について確認しておくと、予期せぬ精算金の発生を防ぐことができます。

新築住宅の精算や返金については、契約内容や工事の進行状況によって異なるため、最初から最後までしっかりと確認しながら進めることが重要です。

事前にしっかりと準備をし、建築会社とコミュニケーションをとることで、スムーズな精算を行うことができるでしょう。

予算オーバーを防ぐためのポイント

注文住宅を建てる際、多くの人が気にするのが「予算オーバー」のリスクです。

契約時には予算内で計画を立てたつもりでも、工事が進むにつれて予想外の費用が発生し、結果的に大幅な予算超過になってしまうことがあります。

そうならないためには、事前にしっかりと計画を立て、予算管理を徹底することが重要です。

まず最も重要なのは、「契約前に詳細な見積もりを作成すること」です。

見積もりには、建築本体工事費だけでなく、地盤改良費、外構工事費、諸費用なども含めて総額を算出することが大切です。

特に、地盤改良費は契約後の地盤調査によって追加費用が発生する可能性があるため、あらかじめ予算に余裕を持たせておくとよいでしょう。

次に、「仕様変更を最小限に抑えること」も予算オーバーを防ぐポイントです。

契約後に「やっぱり床材を変更したい」「キッチンのグレードを上げたい」といった変更をすると、その都度追加費用が発生します。

こうした変更をできるだけ抑えるためには、契約前の段階でしっかりと間取りや仕様を決定し、後から変更が必要にならないようにすることが大切です。

また、「外構工事や家具・家電の費用を見落とさないこと」も重要です。

建築費用にばかり意識が向きがちですが、駐車場の整備やフェンスの設置、庭の造成などの外構工事には意外と高額な費用がかかることがあります。

さらに、新居に合わせて新しい家具や家電を購入する必要がある場合、それも予算に含めておかなければなりません。

さらに、「工事途中での追加工事を防ぐこと」も予算管理には欠かせません。

建築が始まると、「ここに収納を追加したい」「コンセントを増やしたい」といった追加工事を依頼したくなることがあります。

しかし、こうした工事は契約後に依頼すると高額になりがちです。

そのため、事前にしっかりと間取りや設備を決め、追加工事の必要がないように計画しておくことが大切です。

最後に、「余裕を持った予算計画を立てること」が最も重要です。

注文住宅は予期せぬ費用が発生しやすいため、契約時点で想定される総額に対して10~15%程度の余裕を持たせておくと安心です。

これにより、万が一の追加費用が発生した場合でも、資金計画を崩さずに対応することができます。

このように、予算オーバーを防ぐためには、契約前の段階でしっかりと計画を立て、工事が始まってからの変更や追加工事を最小限に抑えることが重要です。

建築会社と綿密に打ち合わせをしながら、最適な予算管理を行い、理想の住まいを実現しましょう。

見積もりを適正に把握するための方法

注文住宅を建てる際、見積もりを適正に把握することは非常に重要です。

住宅建築にはさまざまな費用がかかるため、見積もりを適切に理解し、予算オーバーを防ぐことが求められます。

見積もりを適正に把握するためのポイントを押さえておきましょう。

まず、見積もりの内訳をしっかりと確認することが重要です。

見積もりには「本体工事費」「付帯工事費」「諸費用」の大きく3つの項目があります。

本体工事費は、住宅そのものを建てるための費用で、基礎工事や屋根工事、内装仕上げなどが含まれます。

付帯工事費は、外構工事や給排水工事、地盤改良工事など、建物以外の部分にかかる費用です。

諸費用には、設計料、申請費用、登記費用、住宅ローンの手数料などが含まれます。

これらの費用を正確に把握し、どこにどれだけの費用がかかるのかを理解しておくことが大切です。

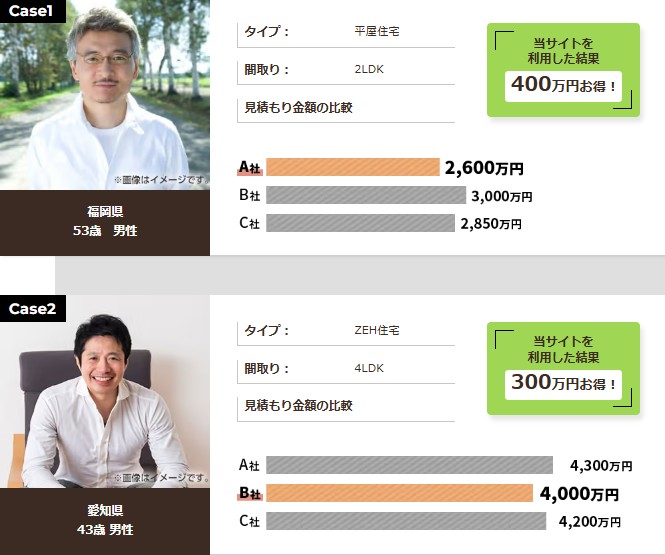

次に、見積もりの項目ごとに相見積もりを取ることも有効な方法です。

複数のハウスメーカーや工務店に見積もりを依頼し、比較することで、適正な価格かどうかを判断しやすくなります。

ただし、各社の見積もりのフォーマットが異なるため、内容を統一して比較できるように整理することが重要です。

また、契約前に「オプション費用」を明確にしておくことも大切です。

標準仕様の範囲内で建てる場合と、オプションを追加した場合とでは、最終的な費用に大きな差が出ることがあります。

例えば、キッチンや浴室の設備、床材や壁紙のグレードを変更すると、その分の追加費用が発生します。

契約前にオプションの費用を含めた総額を確認し、予算と照らし合わせながら慎重に決定しましょう。

さらに、見積もりには「予備費」を含めることが重要です。

住宅建築には予期せぬ追加工事が発生することがよくあります。

地盤改良が必要になったり、仕様変更をしたくなったりすることもあるため、契約時の見積もりに加えて、10~15%程度の予備費を見込んでおくと安心です。

最後に、見積もりの内容について、ハウスメーカーや工務店の担当者に詳細を確認することが重要です。

不明な点があればその都度質問し、納得のいくまで説明を受けるようにしましょう。

特に、追加費用が発生しやすいポイントについては事前に確認し、契約後のトラブルを防ぐように心掛けることが大切です。

以上のように、見積もりを適正に把握するためには、内訳の確認、相見積もりの取得、オプション費用の明確化、予備費の確保、担当者との密なコミュニケーションが不可欠です。

しっかりと準備をして、納得のいく住宅計画を進めましょう。

大手ハウスメーカーの見積もり金額を簡単に知る方法

大手ハウスメーカーの見積もり金額を簡単に知る方法はいくつかあります。

特に、注文住宅を検討する際には、事前に概算の費用を把握しておくことが重要です。

ここでは、効率的に見積もり金額を確認する方法を紹介します。

まず、一番手軽なのが「各ハウスメーカーの公式サイトを活用する」ことです。

大手ハウスメーカーの多くは、公式サイトで「建築費用シミュレーション」や「価格目安」を提供しています。

間取りや坪数、設備のグレードを選ぶことで、概算の金額を知ることができます。

ただし、これはあくまで目安の金額であり、実際の見積もりとは異なる場合があるため注意が必要です。

次に、「住宅展示場やモデルハウスで見積もりを依頼する」のも有効な方法です。

住宅展示場では、複数のハウスメーカーがモデルハウスを公開しており、担当者に直接相談できます。

希望の間取りや予算を伝えることで、具体的な見積もりを出してもらうことができます。

この方法では、リアルな金額感を把握できるだけでなく、担当者から詳細な説明を受けることができるため、より正確な情報を得ることができます。

また、「一括見積もりサービスを利用する」という方法もあります。

近年では、オンラインで複数のハウスメーカーに見積もりを依頼できるサービスが増えています。

自分の条件を入力するだけで、複数の企業から概算見積もりを取得できるため、比較検討がしやすくなります。

ただし、サービスによっては営業電話が増えることがあるため、利用する際は注意が必要です。

このように、大手ハウスメーカーの見積もり金額を簡単に知る方法はいくつかあります。

公式サイト、住宅展示場、一括見積もりサービスを上手に活用し、効率よく情報を集めることが大切です。

注文住宅の最終金額を確実に把握するには?

注文住宅の最終金額を確実に把握するためには、見積もりの内容を細かくチェックし、追加費用の発生を防ぐことが重要です。

注文住宅は、契約時点ではある程度の費用しか分からず、工事の進行に伴って変更が生じることがあります。

そのため、事前に総額を把握し、予算内で収めるための工夫が求められます。

まず、「契約前に詳細な見積もりを確認すること」が大切です。

契約後に仕様変更をすると、費用が大幅に増加する可能性があります。

そのため、間取りや設備仕様を事前にしっかり決定し、追加工事が発生しないようにすることが重要です。

また、「諸費用や付帯工事費を見落とさないこと」も大切です。

地盤改良費や外構工事費、登記費用など、契約時の見積もりに含まれていない費用が後から発生することがあります。

契約前にすべての費用を確認し、最終金額のズレを防ぐことが必要です。

さらに、「工事の進行状況を把握すること」も大切です。

工事中に仕様変更を希望する場合、追加費用がかかる可能性があるため、こまめに確認しながら進めることが重要です。

このように、注文住宅の最終金額を確実に把握するには、事前の見積もり確認、追加費用の管理、工事進行のチェックが不可欠です。

しっかりと準備をして、予算オーバーを防ぎながら理想の住まいを実現しましょう。

- 注文住宅の最終金額は契約時には確定しない

- 建築請負契約時点で概ねの費用が決まるが、追加費用が発生する可能性がある

- 地盤改良工事が必要になると費用が大幅に増える場合がある

- 仕様変更やオプション追加によって最終金額が上がることが多い

- 外構工事や諸費用が見積もりに含まれていない場合がある

- 住宅ローンの手数料や登記費用も予算に含める必要がある

- 建築中に発生する追加工事費用は契約時の想定を超えることがある

- ハウスメーカーごとに見積もり内容が異なるため、比較検討が重要

- 最終的な支払い額は引き渡し時に確定する

- 予算オーバーを防ぐためには詳細な見積もりを契約前に確認する必要がある

- 住宅設備のグレードアップが予算超過の大きな要因になりやすい

- 契約後の変更や追加工事を最小限にすることがコスト管理のポイント

- 予備費として総予算の10~15%を確保しておくと安心

- 工事の進行状況を定期的にチェックすることで予算管理がしやすくなる

- 注文住宅の最終金額を把握するには、見積もりの詳細を確認し、追加費用の発生を防ぐことが重要

家事がしやすい家、安心して子育てのしやすい間取り、理想プランを無料一括見積もり

- 簡単オンライン依頼: 簡単な入力だけで複数のハウスメーカーから間取りプランを提案してもらえる!

- 主婦目線の要望に対応: 家事動線や広いリビングなど、具体的な希望を反映したプランが届く!

- 無料で総合サポート: 間取りプラン、資金計画、土地情報がすべて無料で提供される!

- 時間と手間を節約: 打ち合わせや展示場への訪問不要。自宅でゆっくりプランを比較できる!

- 全国1,000社以上と提携: 信頼できる住宅メーカーや工務店が幅広く対応!

- 忙しい主婦でも利用しやすい: 家事や育児の合間に家づくりを進められる!

- 後悔のない選択が可能: 複数の提案を比較して、理想の家づくりを納得のいく形で進められる!

- 安心の無料サービス: すべてのプロセスが無料で、気軽に利用可能!