※当ページにはプロモーションが含まれています

ハウスメーカーで家を建てる際、土地の分筆を検討する人は少なくない。

特に、親の土地に家を建てる場合、分筆費用や固定資産税の影響を把握しておくことが重要だ。土地の分筆には測量費用や登記費用がかかり、依頼先によって費用が異なるため、事前の比較が欠かせない。

また、分筆のタイミングによっては、新築計画に影響を与える可能性もあるため、適切な時期を見極めることが大切だ。一方で、土地の条件によっては分筆できないケースもあり、分筆をしないまま家を建てる方法を模索する必要がある場合もある。

本記事では、分筆にかかる費用の詳細や、家屋調査士に依頼する際のポイント、自分で手続きを進める方法などを詳しく解説する。

さらに、分筆後の固定資産税の変化や、手続きにかかる期間、分筆のメリット・デメリットについても紹介する。ハウスメーカーでの分筆費用を抑える方法や、各手続きの流れを把握し、スムーズな家づくりを実現するための参考にしてほしい。

- 土地を分筆する際にかかる費用の内訳と相場について理解できる

- 親の土地に家を建てる場合の分筆費用と手続きについて把握できる

- 分筆のタイミングが新築計画に与える影響を知ることができる

- 建物がある土地でも分筆が可能かどうかを確認できる

- 分筆による固定資産税の変化と税負担の増減について理解できる

- 分筆しないで家を建てる方法やその条件について学べる

- ハウスメーカーでの分筆費用を抑える方法と比較の重要性を知ることができる

ハウスメーカーでの分筆にかかる費用とそのポイント

- 土地を分筆するメリットとデメリット

- 親の土地に家を建てる場合の分筆費用とは?

- 分筆のタイミングと新築計画の関係

- 建物がある土地でも分筆できるのか?

分筆のタイミングと新築計画の関係

土地を分筆するタイミングは、新築計画に大きな影響を与えます。

特に、親の土地に家を建てる場合や、相続した土地を活用する際には、分筆のタイミングを誤ると余計な費用や手間が発生する可能性があります。

では、具体的にどのタイミングで分筆を行うのが最適なのでしょうか。

一般的に、分筆は「新築計画の初期段階」で行うのが理想的です。

理由は、新築の建築確認申請を行う際に、土地の所有者や用途地域が明確になっている必要があるからです。

例えば、分筆せずに建築を進めてしまうと、後から登記上の手続きを行う際に追加の調整が必要になり、工期が長引く原因になります。

また、分筆が済んでいない状態で住宅ローンの審査を受ける場合、金融機関から「土地の所有権が確定していない」と判断され、融資がスムーズに進まない可能性があります。

さらに、分筆のタイミングが遅れると、固定資産税の計算にも影響が出ます。

土地を分筆した後、それぞれの区画ごとに課税されるため、税額の変動が起こることがあります。

したがって、新築計画を進める前に、税理士や不動産の専門家に相談し、適切なタイミングで分筆を行うことが重要です。

また、分筆をスムーズに進めるためには、測量や境界確定の作業を早めに実施することが不可欠です。

分筆には通常2〜3カ月程度の期間が必要とされるため、新築の建築スケジュールに影響を与えないよう、計画的に進めることが求められます。

このように、分筆のタイミングは新築計画全体に影響を及ぼすため、事前の準備が非常に重要です。

建物がある土地でも分筆できるのか?

既に建物が建っている土地でも分筆することは可能です。

しかし、いくつかの条件や制約があるため、事前に確認しておく必要があります。

まず、分筆する際に最も重要となるのが「建築基準法上の規制」です。

例えば、分筆後のそれぞれの土地に、法律上の「接道義務」が満たされているかを確認しなければなりません。

接道義務とは、各土地が建築基準法に適合した道路に一定の長さ以上接している必要があるという規定です。

この条件を満たしていないと、新たに建物を建てることができなくなります。

次に、既存の建物が分筆後の境界線に接していないかどうかも確認が必要です。

建物が境界線をまたいでいる場合、建物の一部を解体する必要が出ることもあります。

また、建物の配置によっては、分筆後に隣地との距離が法律上の最低限の基準を満たさなくなるケースもあります。

そのため、分筆を行う前に、土地家屋調査士や建築士と相談し、現地調査を実施することが推奨されます。

さらに、土地の用途地域によっては、分筆後の土地の利用が制限されることがあります。

例えば、一部の住宅地では最低敷地面積の制限があり、分筆した後の土地がその基準を下回ると、新たに建築ができなくなる可能性があります。

また、地域によっては、土地の分筆に行政の許可が必要になる場合もあるため、自治体の都市計画課などに事前に相談することが重要です。

最後に、建物がある土地を分筆する場合、固定資産税の計算方法が変わることも考慮しなければなりません。

分筆によって新たに登記された土地が異なる評価額を持つことになるため、税金の負担が変動することがあります。

また、建物の一部を改築・解体する必要がある場合は、その費用も事前に計算しておくべきです。

このように、建物がある土地でも分筆は可能ですが、法律上の条件や費用負担を考慮しながら進めることが大切です。

専門家に相談し、分筆後のトラブルを避けるための準備をしっかり行いましょう。

ハウスメーカーで分筆費用を抑える方法

- 分筆にかかる費用の内訳と相場

- 分筆を依頼するなら家屋調査士?費用の目安

- 自分で分筆は可能?土地の分筆を自分でする方法

- 分筆すると固定資産税はどうなる?負担増の可能性

- 分筆せずに家を建てる方法はある?

- 分筆できない土地とは?制限や条件を解説

- 分筆にかかる期間と手続きの流れ

- ハウスメーカーでの分筆費用を比較する重要性

- ハウスメーカーで分筆する際のポイントと注意点

分筆にかかる費用の内訳と相場

分筆を行う際には、さまざまな費用が発生します。

そのため、事前に費用の内訳や相場を把握しておくことが重要です。

土地の分筆にかかる主な費用には、測量費用、登記費用、行政手数料などがあります。

まず、測量費用について説明します。

分筆を行うには、土地の正確な境界を確定する必要があります。

この作業は、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。

測量費用は、土地の広さや形状、境界の確定状況によって異なりますが、一般的には30万円〜80万円程度が相場とされています。

特に、境界が未確定の場合や、隣地所有者との立ち合いが必要な場合は、費用が高くなることがあります。

次に、登記費用についてです。

分筆した土地を正式に登記するためには、法務局で登記手続きを行う必要があります。

登記手続きには登録免許税がかかり、これは土地の評価額に基づいて計算されます。

一般的には、数万円〜10万円程度の費用が発生します。

また、登記の手続きを司法書士に依頼する場合は、別途報酬が発生するため、トータルで10万円〜20万円程度を見込んでおくとよいでしょう。

行政手数料についても考慮する必要があります。

自治体によっては、都市計画法や建築基準法に基づく許可申請が必要になる場合があり、その際には手数料が発生します。

これは数千円〜数万円程度の範囲ですが、自治体によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

以上の費用を合計すると、土地の分筆には最低でも50万円〜100万円程度の費用がかかると考えられます。

ただし、土地の状況や依頼する専門家によって費用が変動するため、事前に見積もりを取ることが大切です。

分筆の際には、複数の専門家に見積もりを依頼し、費用を比較しながら進めることをおすすめします。

分筆を依頼するなら家屋調査士?費用の目安

分筆を行う際、多くの場合は家屋調査士に依頼することになります。

家屋調査士は、土地の測量や登記手続きを専門とする資格を持つ専門家であり、分筆手続きを円滑に進めるためには欠かせない存在です。

では、家屋調査士に依頼する際の費用の目安について詳しく見ていきましょう。

家屋調査士に依頼する主な業務は、現地測量、境界確定、分筆図の作成、法務局への登記申請です。

これらの作業にかかる費用は、土地の面積や形状、測量の難易度によって異なります。

一般的な費用の目安としては、以下のようになります。

- 測量費用:30万円〜80万円

- 境界確定費用:20万円〜50万円

- 分筆登記費用:10万円〜20万円

特に、境界確定の作業が必要な場合は、隣地所有者との立ち合いが発生し、手続きが複雑になります。

そのため、費用が高くなる傾向があります。

また、土地の形状が複雑な場合や、過去の測量データが不足している場合には、測量作業の手間が増えるため、追加費用が発生することもあります。

家屋調査士に依頼するメリットとしては、専門的な知識を持っているため、分筆手続きをスムーズに進められる点が挙げられます。

また、登記に必要な書類の作成や、法務局への申請手続きも代行してくれるため、土地所有者の負担を大幅に軽減できます。

一方で、デメリットとしては、費用が高額になりやすい点があります。

そのため、事前に複数の家屋調査士に見積もりを依頼し、費用の比較を行うことが重要です。

また、依頼する際には、どの範囲まで対応してもらえるのかを確認し、追加費用が発生しないように契約内容をしっかりチェックすることが大切です。

自分で分筆は可能?土地の分筆を自分でする方法

分筆には専門的な知識と手続きが必要ですが、条件次第では自分で分筆を進めることも可能です。

ただし、全てのケースで自分で手続きを行えるわけではなく、一定の制約があるため注意が必要です。

まず、自分で分筆を行うためには、法務局での登記申請を行う必要があります。

登記申請には、「分筆登記申請書」「土地分筆図」「境界確認書」などの書類が必要になります。

これらの書類を正確に作成し、法務局へ提出しなければなりません。

次に、土地の測量作業も重要です。

分筆には、正確な測量データが不可欠ですが、測量には専門的な知識と機材が必要になります。

そのため、一般の人が完全に自分で測量を行うのは現実的ではありません。

測量作業だけは土地家屋調査士に依頼し、登記手続きを自分で行うという方法も考えられます。

また、分筆には行政手続きが必要な場合があります。

例えば、市街化調整区域にある土地の場合、分筆には自治体の許可が必要になることがあります。

この場合、都市計画課や建築指導課などの役所に事前相談を行い、必要な手続きを確認することが大切です。

自分で分筆を行うメリットとしては、家屋調査士への依頼費用を節約できる点が挙げられます。

しかし、手続きのミスがあると、登記が受理されなかったり、後からトラブルが発生する可能性があります。

特に、隣地所有者との境界トラブルや、接道義務の問題がある場合は、専門家に相談しながら進めるのが安全です。

結論として、自分で分筆を行うことは可能ですが、測量や登記手続きの専門知識が求められるため、完全に独力で行うのは難しいといえます。

部分的に専門家のサポートを受けながら進めることで、スムーズに手続きを進められるでしょう。

分筆すると固定資産税はどうなる?負担増の可能性

分筆を行うと固定資産税が増える可能性があります。

固定資産税は土地や建物に対して課税されるもので、その評価額に基づいて税額が決まります。

分筆により土地の評価が変わることで、税負担が増えることがあるため注意が必要です。

まず、分筆後の固定資産税が増える主な理由は、土地の評価方法が変わることにあります。

例えば、もともと一つの広い土地として評価されていた場合、広い土地は「規模の利益」により評価額が低くなる傾向があります。

しかし、分筆により小さな区画に分けられると、それぞれの土地が独立した評価を受けるため、結果的に固定資産税が増加する可能性があります。

また、分筆した土地の用途によっても課税額が変わります。

例えば、もともと一つの宅地として利用されていた土地が、分筆後に一部が「更地」として扱われる場合、更地の評価額が高くなるため税負担が増すことがあります。

さらに、住宅用地の特例が適用されている場合も、分筆によって適用条件が変わり、減税措置が受けられなくなるケースがあります。

分筆による固定資産税の影響を抑えるためには、事前に自治体の固定資産税課に相談し、シミュレーションを行うことが重要です。

また、土地の用途や分筆後の利用計画を考慮し、税負担を最小限に抑える方法を検討することが求められます。

分筆せずに家を建てる方法はある?

分筆をせずに家を建てる方法はいくつか存在しますが、それぞれに条件や注意点があります。

分筆せずに家を建てることが可能なケースとして、共有名義での登記や借地契約を活用する方法が挙げられます。

まず、共有名義での登記を行う方法です。

これは、親の土地に子どもが家を建てる場合などに利用されることが多く、土地の所有権を共有にすることで、分筆せずに建築を行うことが可能になります。

ただし、共有名義にすると、将来的に土地を売却したり、相続の際にトラブルが発生する可能性があるため、慎重な検討が必要です。

共有者が増えるほど権利関係が複雑になり、売却時や相続時に意見の相違が生じることがあるため、家族間で十分に話し合いをしておくことが大切です。

次に、借地契約を活用する方法があります。

親の土地に子どもが家を建てる際に、親が子どもに対して借地権を設定することで、分筆せずに建築することが可能になります。

この方法では、土地の所有権は親に残したまま、子どもが建物の所有者となるため、分筆にかかる手間や費用を省くことができます。

ただし、借地契約の内容によっては、将来的に土地を売却する際に制約が生じる可能性があるため、契約内容を慎重に決める必要があります。

また、自治体によっては、分筆を行わずに建築できる条件が定められている場合もあります。

例えば、親族間で土地を利用する場合に限り、特例が適用されるケースもあるため、事前に役所で確認することが大切です。

分筆せずに家を建てる方法を選択する際には、将来的な売却や相続のしやすさも考慮し、最適な手続きを選ぶことが求められます。

分筆できない土地とは?制限や条件を解説

土地の分筆には一定の条件があり、すべての土地が自由に分筆できるわけではありません。

分筆ができない主なケースとして、法的な規制がある場合、物理的に分筆が難しい場合、自治体の許可が必要な場合などが挙げられます。

まず、法的な規制によって分筆が制限されるケースについて説明します。

都市計画法や建築基準法では、一定の基準を満たさない土地の分筆を制限することがあります。

例えば、最低敷地面積の制限がある地域では、その面積以下の区画に分筆することができません。

また、接道義務を満たさない土地(建築基準法上、道路に2メートル以上接していない土地)も、分筆後に建築が難しくなるため、自治体から許可が下りないことがあります。

次に、物理的に分筆が困難な場合についてです。

土地が不整形であったり、すでに建物が密集している場合は、適切な境界を確定できないことがあります。

また、地形の問題で測量が難しい場合や、隣地所有者との境界トラブルが発生している場合も、分筆を進めることが困難になります。

このような場合は、専門家である土地家屋調査士に相談し、事前に分筆の可否を確認することが重要です。

さらに、自治体の許可が必要なケースもあります。

特に、市街化調整区域では、分筆によって新たに建物を建築することが制限されることがあります。

また、農地の場合は、農地法の許可が必要になるため、許可が下りないと分筆ができません。

こうした規制は自治体によって異なるため、分筆を検討する際には役所の担当窓口に事前相談を行うことが望ましいです。

分筆が可能かどうかを判断するには、専門家に相談し、法的・物理的な条件を確認することが重要です。

また、自治体の規制をクリアできるかどうかも含め、事前の調査をしっかりと行うことが、スムーズな分筆手続きを進める鍵となります。

分筆にかかる期間と手続きの流れ

土地の分筆には、一定の手続きと時間が必要になります。

分筆の流れとしては、まず土地家屋調査士に相談し、分筆が可能かどうかを確認することが重要です。

その後、必要な測量を行い、確定測量図を作成します。

次に、土地の分筆登記を法務局へ申請し、正式に分筆が完了します。

一般的に、この一連の流れには1か月から3か月程度の期間がかかることが多いです。

ただし、土地の状況や隣接地との調整の有無、役所の手続きの混雑状況などによっては、さらに時間がかかる場合もあります。

特に、境界確定がスムーズに進まない場合や、分筆後の土地利用に関して関係者間で合意が必要な場合は、手続きが長引くことがあります。

スムーズに進めるためには、事前に関係者との話し合いや、必要な書類の準備をしておくことが重要です。

分筆にかかる期間を短縮するためには、経験豊富な土地家屋調査士や専門家に相談し、スケジュールを事前に把握しておくことがポイントになります。

また、各自治体によって分筆の条件や必要な書類が異なるため、事前に役所に確認しておくと手続きをスムーズに進めることができます。

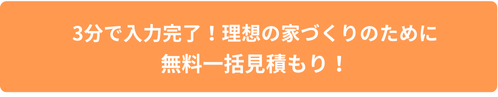

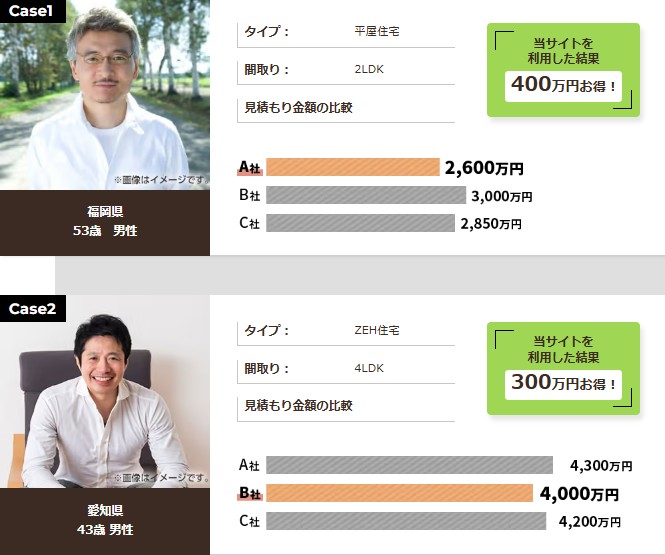

ハウスメーカーでの分筆費用を比較する重要性

ハウスメーカーによって分筆にかかる費用は大きく異なるため、複数の業者を比較することが重要です。

分筆には測量費用や登記費用などが発生し、これらの費用はハウスメーカーごとに異なります。

また、一部のハウスメーカーでは分筆にかかる手続きを代行してくれる場合もあり、その手数料も考慮する必要があります。

例えば、あるハウスメーカーでは測量費用や登記費用がすべて込みで提示される場合もありますが、別のハウスメーカーでは個別に請求されることもあります。

そのため、総額でどれくらいの費用がかかるのかを確認し、コストパフォーマンスの良い業者を選ぶことが重要です。

分筆費用は一般的に50万円から100万円程度かかると言われていますが、土地の形状や隣接地との境界確定の難しさによって変動します。

さらに、分筆の手続きがスムーズに進まない場合は、追加の測量費用や手続き費用がかかることもあります。

このため、一括見積もりを活用し、複数のハウスメーカーから見積もりを取り、適正価格を把握することが推奨されます。

また、費用だけでなく、ハウスメーカーが提供するサービス内容や、分筆後の手続きサポートの有無についても比較することが大切です。

費用だけでなく、手続きのスムーズさやサポート体制を総合的に判断し、最適な業者を選びましょう。

ハウスメーカーで分筆する際のポイントと注意点

ハウスメーカーで分筆する際には、いくつかの重要なポイントと注意点があります。

まず、分筆が可能な土地かどうかを事前に確認することが重要です。

土地の形状や面積によっては分筆が認められない場合もあるため、市区町村の役所や土地家屋調査士に相談し、事前に条件を確認しておきましょう。

次に、分筆後の土地利用についても慎重に考慮する必要があります。

分筆した後に建築基準法の接道義務を満たしていない場合、新たに建物を建てられないことがあります。

また、分筆後の土地の固定資産税が変わる可能性があるため、税金の影響も事前に把握しておくことが大切です。

分筆を行うことで、土地の評価額が変動し、固定資産税が上がる場合もあります。

そのため、事前に税理士や専門家に相談し、税金面の影響も含めて検討するとよいでしょう。

さらに、分筆の際には隣接地の所有者との境界確定が必要になる場合があります。

境界を確定するには隣接地の所有者との合意が必要となるため、スムーズに手続きを進めるためには事前に関係者と話し合いをしておくことが望ましいです。

最後に、ハウスメーカーが提供する分筆手続きのサポート内容を確認し、手続きの流れや費用を事前に明確にしておきましょう。

分筆手続きには時間がかかるため、スケジュール管理も重要です。

スムーズに手続きを進めるためには、分筆に関する知識をしっかりと身につけ、専門家のアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。

- ハウスメーカーでの分筆にかかる費用の相場を理解することが重要

- 土地の分筆には測量費用や登記費用が発生する

- 分筆を依頼する際は家屋調査士への相談が必要

- 分筆せずに家を建てる方法として共有名義や借地契約がある

- 分筆すると固定資産税が増加する可能性がある

- 建物がある土地でも分筆は可能だが制約がある

- 分筆できない土地には法的・物理的な条件がある

- 分筆のタイミングは新築計画の初期段階が最適

- 親の土地に家を建てる場合は分筆費用を事前に確認するべき

- ハウスメーカーによって分筆費用や手続きのサポート内容が異なる

- 分筆には最低50万円〜100万円程度の費用がかかる

- 自分で分筆を行うことも可能だが手続きが複雑

- 分筆の際には隣接地所有者との境界確定が必要な場合がある

- 分筆をスムーズに進めるには専門家に相談するのが望ましい

- 分筆による税金や手続きの影響を事前に把握しておくことが大切

家事がしやすい家、安心して子育てのしやすい間取り、理想プランを無料一括見積もり

- 簡単オンライン依頼: 簡単な入力だけで複数のハウスメーカーから間取りプランを提案してもらえる!

- 主婦目線の要望に対応: 家事動線や広いリビングなど、具体的な希望を反映したプランが届く!

- 無料で総合サポート: 間取りプラン、資金計画、土地情報がすべて無料で提供される!

- 時間と手間を節約: 打ち合わせや展示場への訪問不要。自宅でゆっくりプランを比較できる!

- 全国1,000社以上と提携: 信頼できる住宅メーカーや工務店が幅広く対応!

- 忙しい主婦でも利用しやすい: 家事や育児の合間に家づくりを進められる!

- 後悔のない選択が可能: 複数の提案を比較して、理想の家づくりを納得のいく形で進められる!

- 安心の無料サービス: すべてのプロセスが無料で、気軽に利用可能!