※当ページにはプロモーションが含まれています

桧家住宅の制震ダンパーに関心を持つ方は、地震対策としてどのような設備が適しているのかを知りたいのではないでしょうか。

桧家住宅の耐震等級や地盤改良の必要性について理解を深めることは、安心できる住まいづくりの第一歩です。

特に、日本の住宅においては、地震による倒壊リスクを軽減するための技術が求められています。

住宅の安全性を向上させるためには、制震ダンパーの導入だけでなく、省エネ基準を満たした家づくりや適切な屋根材の選択も重要です。

また、破風の設計や住宅のランクごとに異なる耐震・制震性能の違いを理解することも、より良い住宅を選ぶためのポイントになります。

制震ダンパーの寿命やメンテナンスの必要性、免震との違いについても知っておくべき要素です。

さらに、防火ダンパーの設置義務や住宅全体の防火対策についても確認することで、より安全な住環境を整えることができます。

本記事では、桧家住宅の制震ダンパーに関する情報を詳しく解説し、安心して住める住宅を選ぶためのポイントを紹介します。

これから家を建てる方や、より安全な住まいを求める方にとって、有益な情報となることでしょう。

- 制震ダンパーの効果と耐震性の向上

- 耐震等級と制震技術の関係

- 地盤改良の必要性とその影響

- 制震ダンパーの寿命とメンテナンス

- 免震との違いと選び方

- 防火対策との関連性

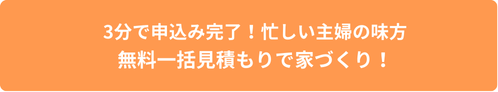

- 簡単オンライン依頼: 簡単な入力だけで複数のハウスメーカーから間取りプランを提案してもらえる!

- 主婦目線の要望に対応: 家事動線や広いリビングなど、具体的な希望を反映したプランが届く!

- 無料で総合サポート: 間取りプラン、資金計画、土地情報がすべて無料で提供される!

- 時間と手間を節約: 打ち合わせや展示場への訪問不要。自宅でゆっくりプランを比較できる!

- 全国1,000社以上と提携: 信頼できる住宅メーカーや工務店が幅広く対応!

- 忙しい主婦でも利用しやすい: 家事や育児の合間に家づくりを進められる!

- 後悔のない選択が可能: 複数の提案を比較して、理想の家づくりを納得のいく形で進められる!

- 安心の無料サービス: すべてのプロセスが無料で、気軽に利用可能!

桧家住宅の制震ダンパーは本当に必要?その仕組みと効果

- 桧家住宅の耐震等級と制震ダンパーの関係

- 地盤改良は必要?桧家住宅での安全性を考える

- 制震ダンパーの寿命はどのくらい?メンテナンスのポイント

- 免震と制震、どちらが家に最適か?違いを解説

- 防火ダンパーの設置は義務?安全対策とあわせてチェック

桧家住宅の耐震等級と制震ダンパーの関係

桧家住宅の耐震等級は、住宅の安全性を示す重要な指標の一つです。

耐震等級は1から3までのランクがあり、数値が高いほど地震に対する強度が増します。

耐震等級3の住宅は、消防署や警察署と同等の耐震性を持ち、大地震の際にも倒壊しにくいとされています。

しかし、耐震等級が高いからといって、建物にかかる揺れのエネルギーが完全に抑えられるわけではありません。

そこで、桧家住宅では、耐震性能をさらに向上させるために制震ダンパーを採用することが推奨されています。

制震ダンパーは、建物が揺れた際にそのエネルギーを吸収し、建物へのダメージを軽減する装置です。

これにより、地震が発生した際の揺れを抑え、建物が損傷するリスクを大幅に減らすことができます。

特に、繰り返し発生する余震にも効果があり、建物の耐久性を向上させる役割を果たします。

そのため、耐震等級が高い住宅であっても、制震ダンパーを設置することでさらなる安全性を確保することが可能です。

桧家住宅を検討している方は、制震ダンパーの導入も視野に入れ、より安心して暮らせる住まいづくりを目指すことをおすすめします。

地盤改良は必要?桧家住宅での安全性を考える

桧家住宅で家を建てる際には、地盤の強度を事前に確認し、必要に応じて地盤改良を行うことが大切です。

地盤改良とは、建築予定地の地盤が軟弱な場合に、強度を高めるための施工を行うことを指します。

地盤が弱いと、建物が傾いたり沈下したりするリスクが高まり、長期的な住まいの安全性に影響を与える可能性があります。

特に、日本は地震が多い国であるため、地盤の状態によっては、揺れによる影響を受けやすくなります。

そのため、桧家住宅を建てる際には、事前に専門家による地盤調査を実施し、適切な対策を講じることが重要です。

地盤改良の方法にはいくつかの種類があります。

例えば、表層改良は地表の土を固める方法で、比較的浅い地盤に適用されます。

一方で、柱状改良は地中にコンクリートの柱を形成し、建物を安定させる方法です。

さらに、鋼管杭を打ち込むことで、より深い地盤に安定した支持を確保する方法もあります。

どの地盤改良方法が適しているかは、土地の状況によって異なりますので、専門的な診断を受けた上で適切な対策を選ぶことが必要です。

地盤改良を行うことで、住宅の安全性が大幅に向上し、地震による被害を最小限に抑えることができます。

また、長期的な住宅のメンテナンス費用を削減するメリットもあります。

そのため、桧家住宅を建てる際には、地盤の強度を十分に確認し、必要であれば地盤改良を検討することが重要です。

桧家住宅の太陽光オプションを徹底解説。費用やメリット、選び方をわかりやすく解説し、最適な導入方法をご提案。桧家住宅の太陽光オプションで賢くコスト削減を目指しましょう。

桧家住宅でかなえるイタリアンモダンな住まいの魅力を解説します。セレクテリアや標準仕様のポイントも網羅し、理想の家づくりをサポート。

アキュラホームの制震ダンパーで地震に強い家を実現する方法を詳しく解説。アキュラホーム 制震ダンパーのメリットや注意点も徹底紹介します。

2世帯住宅で離婚しないための秘訣を徹底解説。2世帯住宅 離婚のリスクを軽減する設計やルール、ストレス対策のポイントがわかる内容です。

制震ダンパーの寿命はどのくらい?メンテナンスのポイント

制震ダンパーは、地震の揺れを吸収し、建物へのダメージを軽減する重要な設備です。

一般的に、制震ダンパーの寿命は約30年から50年程度とされています。

これは、ダンパーに使用されるオイルやゴムなどの素材が、経年劣化するためです。

特に、オイルダンパーは長期間使用するとオイル漏れが発生し、性能が低下することがあります。

また、ゴム製のダンパーは、時間とともに硬化やひび割れが生じる可能性があるため、定期的な点検が必要です。

制震ダンパーのメンテナンスとしては、まず専門業者による定期点検を受けることが推奨されます。

点検では、オイル漏れや部品の損傷、異常な動作がないかを確認し、必要に応じて部品の交換を行います。

また、ダンパーの設置箇所にゴミや異物が詰まっていないかをチェックすることも重要です。

住宅メーカーや施工業者によっては、保証期間内であれば無償点検を実施している場合もあります。

制震ダンパーを長持ちさせるためには、地震発生後にも必ず点検を行い、異常がないかを確認することが大切です。

大きな地震の後は、ダンパーに過剰な負荷がかかり、想定よりも早く性能が低下することがあります。

定期的なメンテナンスを怠ると、制震ダンパーの効果が十分に発揮されず、建物の耐震性能が低下してしまう恐れがあります。

そのため、住宅の長期的な安全性を確保するためにも、メーカーが推奨する点検周期を守り、適切なメンテナンスを実施することが重要です。

免震と制震、どちらが家に最適か?違いを解説

住宅の耐震対策には、免震と制震の2つの方法があります。

それぞれの特徴を理解し、自宅に最適な方法を選ぶことが大切です。

免震とは、建物と地盤の間に特殊な装置を設置し、地震の揺れを建物に伝えにくくする技術です。

具体的には、ゴム製のアイソレーターや鋼製のベアリングを使用し、建物が地震の影響を受けにくいようにします。

免震構造のメリットは、地震の揺れを大幅に軽減できる点です。

特に、高層マンションや大規模な建築物では、免震構造が採用されることが多く、家具の転倒や建物内部の損傷を防ぐ効果が期待できます。

一方で、免震構造は施工コストが高く、設置できる土地にも制限があるため、一般の戸建て住宅にはあまり採用されていません。

これに対し、制震とは、建物内部にダンパーを設置し、地震のエネルギーを吸収する技術です。

制震ダンパーには、オイルダンパーやゴムダンパーなどさまざまな種類があり、地震による揺れを効果的に抑えることができます。

制震構造のメリットは、コストが比較的安く、既存の建物にも後付けしやすい点です。

また、免震構造と比べると、地盤の条件に左右されにくいという特徴があります。

しかし、免震と比べると揺れの低減効果はやや劣るため、大規模な地震の際には一定の振動が建物に伝わる可能性があります。

住宅に最適な方法を選ぶ際には、建物の構造や予算、設置可能なスペースを考慮する必要があります。

一般的な戸建て住宅では、コストと効果のバランスを考慮し、制震構造を採用するケースが多くなっています。

特に、桧家住宅のように耐震性の高い構造に、制震ダンパーを組み合わせることで、より安全な住まいを実現することができます。

どちらの方法が適しているか迷った場合は、住宅メーカーや専門業者に相談し、自宅の条件に合った最適な耐震対策を選ぶことが重要です。

防火ダンパーの設置は義務?安全対策とあわせてチェック

防火ダンパーとは、火災発生時に煙や炎の拡散を防ぐための設備です。

建物の換気ダクトや配管などに設置され、火災時には自動的に閉鎖される仕組みになっています。

これにより、火災の被害を最小限に抑え、安全な避難経路を確保することができます。

防火ダンパーの設置義務については、建築基準法や消防法によって定められています。

特に、不特定多数の人が利用する建物や、高層マンション、大規模な商業施設などでは、防火ダンパーの設置が義務付けられています。

しかし、一般の戸建て住宅においては、防火ダンパーの設置が義務となるケースは少ないのが現状です。

それでも、万が一の火災に備え、安全対策として防火ダンパーを設置することは有効です。

特に、木造住宅の場合は、火災のリスクが高いため、換気システムや給排気ダクトの防火対策を強化することが推奨されます。

また、防火ダンパーの設置だけでなく、住宅全体の防火対策を見直すことも重要です。

例えば、耐火性の高い建材を使用したり、住宅内に煙感知器やスプリンクラーを設置することで、火災発生時の被害を最小限に抑えることができます。

さらに、日頃から防火対策を意識し、火の取り扱いに注意することも大切です。

調理中の火の管理や、電気機器の適切な使用、コンセント周りの整理など、身近な対策を実践することで火災リスクを減らすことができます。

桧家住宅では、高い安全基準に基づいた設計が採用されており、防火性能にも配慮されています。

安全で快適な住まいを実現するために、建築時には防火対策についても十分に検討し、必要な設備を適切に設置することが重要です。

桧家住宅の制震ダンパーで得られるメリットとデメリット

- 桧家住宅の倒壊リスクを軽減する制震技術とは?

- 省エネ基準を満たす家づくりと制震ダンパーの関係

- 屋根材の選び方と制震効果、意外なポイントとは

- 破風の役割と家の耐震性への影響

- 桧家住宅のランクごとに見る耐震・制震性能の違い

- 桧家住宅の強みとは?他社と比較した耐震性の特徴

- 一括無料見積もりが絶対にお得!複数社比較の重要性

- 桧家住宅の制震ダンパーは本当に必要?まとめとおすすめの見積もり方法

桧家住宅の倒壊リスクを軽減する制震技術とは?

桧家住宅では、地震による倒壊リスクを軽減するために、高度な制震技術が採用されています。

日本は地震が頻発する国であり、住宅の耐震性能を高めることは非常に重要です。

制震技術とは、建物の揺れを抑えるためにダンパーを設置し、地震のエネルギーを吸収する仕組みのことを指します。

これにより、建物に伝わる揺れの負担を軽減し、構造の損傷を最小限に抑えることができます。

桧家住宅で採用されている制震ダンパーは、地震の際に効果的に揺れを吸収し、建物全体の安定性を高める設計になっています。

特に、オイルダンパーやゴムダンパーを使用することで、長期間にわたって制震効果を維持できるのが特徴です。

また、制震ダンパーは耐震構造と組み合わせることで、より高い安全性を実現します。

耐震構造だけでは大きな地震の際に建物の揺れが激しくなる可能性がありますが、制震ダンパーを加えることで揺れを効果的に抑えることができます。

さらに、桧家住宅では、建物のバランスを考慮した設計を行うことで、揺れの影響を最小限に抑える工夫がされています。

これにより、地震が発生しても建物の倒壊リスクを低減し、住む人の安全を確保することができます。

家を建てる際には、制震技術がどのように導入されているかを確認し、より安心して暮らせる住まいを選ぶことが大切です。

桧家住宅の制震技術は、地震の多い日本において、より安全で快適な暮らしを実現するための重要な要素となっています。

省エネ基準を満たす家づくりと制震ダンパーの関係

住宅の省エネ性能を高めることは、快適な住環境を維持するだけでなく、光熱費の削減や環境負荷の低減にもつながります。

桧家住宅では、省エネ基準を満たした家づくりが推奨されており、その中で制震ダンパーの役割も重要視されています。

省エネ基準を満たすためには、高断熱・高気密の住宅設計が欠かせません。

しかし、これらの住宅性能を高めるだけでは、地震時の安全性が確保されているとは限りません。

高気密・高断熱の家は壁や天井の強度が増す分、地震の揺れによるダメージを受けやすくなることがあります。

そこで、制震ダンパーを導入することで、地震の際の揺れを抑え、省エネ性能と耐震性能を両立させることが可能になります。

制震ダンパーは、建物の構造にかかる負担を軽減し、長期間にわたって住宅の性能を維持するのに役立ちます。

また、制震技術を導入することで、住宅の耐久性が向上し、修繕やメンテナンスの回数を減らすことができます。

これにより、住宅の寿命を延ばし、長期的なコスト削減にもつながります。

桧家住宅では、省エネ基準を満たした家づくりを行う際に、制震技術と組み合わせることで、より安心で快適な住まいを提供しています。

家を建てる際には、エネルギー効率だけでなく、耐震性能も考慮した設計を行うことが重要です。

そのため、省エネ性能を重視しながらも、制震ダンパーを採用することで、安心して長く暮らせる住まいを実現することができます。

屋根材の選び方と制震効果、意外なポイントとは

屋根材の選び方は、住宅の耐久性やエネルギー効率に大きな影響を与えます。

特に地震対策を考える際、屋根の重量や素材が建物の揺れ方に関係するため、適切な屋根材を選ぶことが重要です。

一般的に、屋根の重量が重いほど建物の重心が高くなり、地震時の揺れが大きくなります。

そのため、制震性能を高めるためには軽量な屋根材を選ぶことが推奨されます。

例えば、金属屋根やスレート屋根は軽量であり、制震効果を高めるのに適しています。

一方で、瓦屋根は重厚感があり、断熱性や耐久性が高いですが、地震の際には建物にかかる負荷が大きくなる可能性があります。

しかし、最近では軽量化された瓦屋根も登場しており、制震対策として使用できるものもあります。

また、屋根材の選定だけでなく、屋根の形状も制震性能に影響を与えます。

例えば、シンプルな形状の屋根は構造的に強度が高く、揺れに対する耐性が向上します。

複雑な形状の屋根は見た目のデザイン性が高い反面、揺れが集中しやすいため、耐震・制震設計においては慎重な検討が必要です。

桧家住宅では、建物全体の耐震・制震性能を考慮し、適切な屋根材を選ぶことを推奨しています。

住宅を建てる際には、屋根材の選び方が制震効果にも関わることを意識し、バランスの良い設計を心がけることが重要です。

破風の役割と家の耐震性への影響

破風は屋根の端に取り付けられる部材で、見た目のデザインだけでなく、住宅の耐久性や耐震性にも影響を与えます。

特に、強風や雨風から屋根の構造を守る重要な役割を果たします。

しかし、破風の設置方法や材質によっては、地震時の住宅の揺れ方にも影響を与えることがあります。

耐震・制震性能を高めるためには、破風の設計にも注意が必要です。

例えば、木製の破風は軽量で扱いやすいですが、耐久性に課題があります。

一方で、金属製や樹脂製の破風は耐久性が高く、劣化しにくいため、長期間にわたって住宅を保護する役割を果たします。

また、破風の取り付け方法も重要です。

しっかりと固定されていない破風は、地震時に外れてしまうリスクがあり、飛散することで周囲の建物や人に被害を及ぼす可能性があります。

そのため、強固に固定し、適切なメンテナンスを行うことが重要です。

桧家住宅では、耐震・制震性能を高めるために、破風の設計や素材選びにもこだわっています。

住宅の安全性を確保するためには、破風を単なるデザインの要素としてではなく、建物全体の耐震構造の一部として考え、適切に設置することが求められます。

桧家住宅のランクごとに見る耐震・制震性能の違い

桧家住宅では、住宅のグレードや仕様に応じて異なる耐震・制震性能が備わっています。

グレードによって使用される建材や工法が異なるため、住宅を選ぶ際にはそれぞれの特徴を理解することが重要です。

一般的に、桧家住宅の上位グレードのモデルには、より高度な耐震・制震技術が導入されています。

例えば、高強度の柱や梁を採用し、建物の揺れを抑える構造になっているものがあります。

また、制震ダンパーを標準装備しているモデルもあり、地震のエネルギーを効果的に吸収することで建物の損傷を抑えます。

一方で、標準仕様のモデルでも、基本的な耐震性能は確保されており、安全性の高い設計が施されています。

ただし、より大きな地震に備えるためには、制震オプションを追加することを検討するのも有効な選択肢です。

また、住宅のランクごとに耐震等級が設定されており、耐震等級3のモデルはより強い揺れにも耐えられる設計になっています。

耐震等級は建物の強度を示す指標であり、耐震等級が高いほど、より強固な構造を持つ住宅であることを意味します。

そのため、桧家住宅を選ぶ際には、耐震等級にも注目し、住まいの安全性を確保することが大切です。

桧家住宅の各ランクに応じた耐震・制震性能を比較し、自分の住まいに最適なモデルを選ぶことで、より安心した暮らしを実現できます。

桧家住宅の強みとは?他社と比較した耐震性の特徴

桧家住宅は、優れた耐震性能を持つ住宅メーカーの一つです。

耐震設計において、建物の揺れを最小限に抑える工夫が随所に施されています。

特に、構造の強化や制震システムの導入により、地震に対する安全性を高めています。

他のハウスメーカーと比較すると、桧家住宅は独自の技術や設計を採用していることが特徴です。

例えば、耐震等級3の取得を標準とする住宅モデルもあり、これは最高レベルの耐震性能を示します。

耐震等級3は、消防署や警察署などの防災拠点と同等の強度を持つため、地震が発生した際にも倒壊リスクを抑えられます。

また、地盤改良にも注力しており、土地の状態に合わせた基礎設計を行うことで、住宅全体の安定性を確保しています。

一般的な住宅メーカーでは、耐震構造を強化するために壁や柱を増やす方法を採用することが多いですが、桧家住宅では制震ダンパーを用いた揺れの吸収システムを導入している点が大きな強みです。

これにより、建物全体が強固であるだけでなく、長期間にわたって耐震性を維持できるメリットがあります。

さらに、省エネルギー基準を満たす断熱性の高い設計も桧家住宅の魅力の一つです。

耐震性能だけでなく、快適な住環境を実現するための技術が随所に取り入れられています。

このように、桧家住宅は他社と比較しても高い耐震性能と快適な住環境を兼ね備えており、安心して長く住み続けられる住宅を提供しているのが特徴です。

一括無料見積もりが絶対にお得!複数社比較の重要性

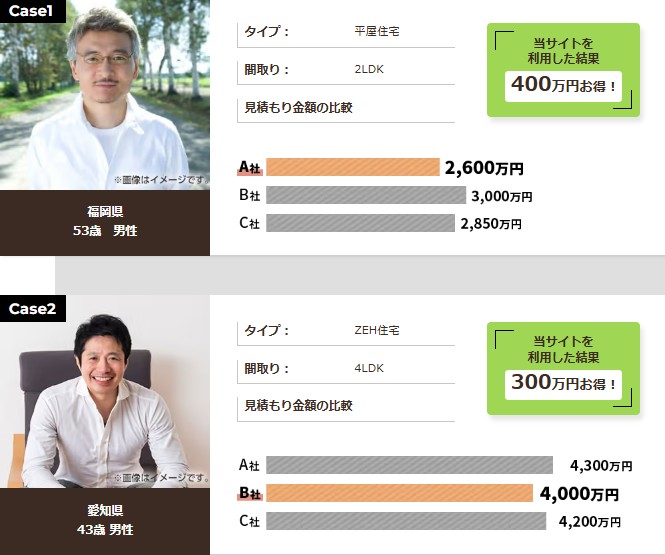

住宅を建てる際に、最も重要なのが「見積もりの比較」です。

特に桧家住宅のような大手ハウスメーカーでの建築を考えている場合、一社だけで決めるのではなく、複数のハウスメーカーと比較することで、よりお得なプランを見つけることができます。

一括無料見積もりを利用することで、複数の住宅メーカーから一度に見積もりを取得でき、価格や仕様の違いを簡単に比較できます。

これは、費用を抑えつつ最適な住宅を選ぶための非常に有効な手段です。

例えば、同じ桧家住宅でも、エリアや販売店によって価格が異なることがあります。

また、特定のキャンペーンや割引が適用されることもあり、タイミングによって費用に差が出る可能性があります。

そのため、見積もりを複数社から取得し、価格交渉の材料とすることが重要です。

また、無料見積もりサービスを利用すると、桧家住宅以外のメーカーとも比較できるため、自分にとって最適な選択がしやすくなります。

例えば、他社ではオプション扱いとなる設備が桧家住宅では標準仕様になっている場合もあり、総合的に見てコストパフォーマンスが良い住宅を選ぶことが可能です。

さらに、見積もりを比較することで、各社の強みや弱みが明確になり、自分の理想に合った住宅を見つけやすくなります。

このように、一括無料見積もりを活用することで、より良い住宅を適正価格で建てることができるため、必ず利用することをおすすめします。

桧家住宅の制震ダンパーは本当に必要?まとめとおすすめの見積もり方法

桧家住宅の制震ダンパーは、地震に対する住宅の安全性を高める重要な役割を果たします。

しかし、制震ダンパーの必要性について疑問を持つ人もいるかもしれません。

制震ダンパーは、建物が地震の揺れを受けた際にエネルギーを吸収し、建物の損傷を軽減する装置です。

特に繰り返し発生する余震に対して効果を発揮し、建物の耐久性を向上させるメリットがあります。

桧家住宅では、この制震ダンパーを標準装備またはオプションとして提供しており、住宅の安全性をさらに高めることが可能です。

制震ダンパーを導入することで、建物の揺れを軽減し、家具の転倒や建物の損傷リスクを抑えることができます。

また、長期的に見ても、構造の劣化を防ぐ役割を果たすため、メンテナンスコストの削減にもつながります。

そのため、制震ダンパーは地震が多い日本において、非常に有効な設備と言えます。

制震ダンパーの導入を検討する際には、まず無料で見積もりを取得し、予算や住宅の仕様に応じた最適なプランを選ぶことが重要です。

特に一括無料見積もりを活用すると、桧家住宅の制震ダンパーを含むプランと、他社の制震システムを比較できるため、より納得のいく選択が可能になります。

一括見積もりを利用することで、制震ダンパーを導入する際のコストを明確にし、必要な機能を備えた最適な住宅を建てることができます。

最終的に、自分の住む地域の地震リスクや予算を考慮し、制震ダンパーの導入を判断することが大切です。

桧家住宅の制震ダンパーを活用し、より安全で快適な住まいを手に入れましょう。

- 桧家住宅の制震ダンパーは地震時の揺れを軽減する装置である

- 耐震等級3の住宅でも制震ダンパーを併用することで安全性が向上する

- 制震ダンパーは余震による建物のダメージを軽減する効果がある

- 地盤改良を行うことで住宅の耐震・制震性能がさらに高まる

- 一般的な制震ダンパーの寿命は30~50年程度である

- メンテナンスを怠ると制震ダンパーの性能が低下する可能性がある

- 免震と制震は異なる技術であり、用途によって選択が異なる

- 防火ダンパーは火災時の煙や炎の拡散を防ぐ設備である

- 屋根材の選び方が建物の重心に影響を与え、耐震性能に関係する

- 破風の設計次第で風や地震の影響を受けやすくなる

- 桧家住宅のランクによって耐震・制震性能が異なる

- 制震ダンパーの導入で修繕費用を抑えることが可能である

- 一括無料見積もりを利用すると複数メーカーの比較ができる

- 桧家住宅の制震ダンパーは長期的な住宅の安全性を向上させる

- 住宅の耐震・制震対策は建築前にしっかり検討することが重要である

- 一括で簡単依頼: 希望条件を入力するだけで、複数社から間取り図や資金計画、土地情報の提案を無料で受け取れる!

- 完全無料で利用可能: サービス利用料、資料請求費用、提案作成費用はすべて無料!

- 時間と手間を節約: 自宅にいながらオンラインで依頼が完了し、忙しい人でも効率的に家づくりが進められる!

- 全国1,000社以上と提携: 大手ハウスメーカーから地域密着型工務店まで、多彩な選択肢の中から理想のプランを見つけられる!

- 優秀な営業担当に出会える: 具体的な要望を伝えることで、専門的で質の高い提案を受け取れる!

- 家づくり計画書が無料で手に入る: 間取り図、資金計画、土地情報が揃ったオリジナルの計画書がもらえる!

- 自分のペースで比較検討: 直接訪問せず、自宅で各提案をじっくり比較できる!

- 安心の信頼性: 厳選された国家基準クリアの提携企業のみが登録されており、安心して利用可能!

※本サービスは不快感を与えるような、しつこい勧誘や営業は一切いたしません

※本サービスは不快感を与えるような、しつこい勧誘や営業は一切いたしません